|

|

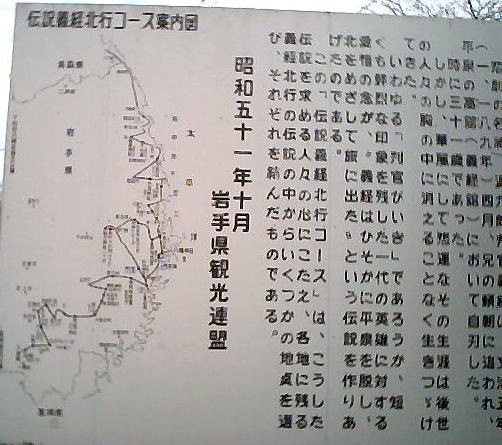

| 義経北行伝説 |

|

| 藤原三代栄華の跡―平泉はまた、源平合戦の英雄源義経終焉の地としても知られています。 この悲劇の英雄の最後と、藤原氏の滅亡が不可分に重なり合ったことが、平泉の歴史を一層劇的なものにしています。 義経との出会い―それは平泉にとって大きな運命だった。 源義経は平治元年(1159年)、源氏の棟梁源義朝の九男として生まれます。鎌倉幕府を開いた頼朝とは腹違いの兄弟です。 幼名牛若といいます。生まれた年の十二月に起きた平治の乱で、父義朝は戦死。母常盤は大蔵郷藤原(一条)長成に再嫁。義経は十一歳の頃、鞍馬寺に預けられます。 しかし、平氏への復讐の念をおさえ難く、承安四年(1174年)、十六歳の頃、鞍馬寺を出奔し、秀衡を頼って奥州に下ります。その頃平泉には平治の乱で敗死した藤原信頼の異母兄弟藤原基成が身を寄せていた。 基成は在京当時、民部少輔の地位にあり、乱には直接加わらなかったが、信頼と血族関係にあったことから奥州に配流された。その娘は、秀衡の正室となり、泰衡、忠衡を生んだ。 義経はおそらく、この基成のつてで、平泉に身を寄せたという一説があります。 治承四年(1180年)八月、兄頼朝が伊豆に挙兵します。この報を聞くと、義経は急ぎ頼朝の陣にはせ参じます。 「吾妻鏡」によると、秀衡は最初、義経の進発に反対だった。しかし、義経の決意は固く、秀衡はやむなく、佐藤継信、忠信兄弟を従者として付き添わせ、義経を送り出した、といいます。 義経の平家追討の軌跡は目を見張る程鮮烈です。 以後、義経は、兄頼朝の代官として、木曽義仲を宇治川に破り、平家一門を西海に討って一躍、源平合戦のヒーローとなります。 寿永二年の木曽義仲討滅戦では、果敢な行動力をもって近江粟津に義仲を討ちとり、一の谷合戦ではひよどり越えのはなれ技を見せるなど、その天才的な戦術と行動力は人の意表をつくことばかりだったといいます。 後白河法皇は、京に凱旋した義経を、頼朝に無断で、左衛門門少尉に任じ、検非違使(けびいし=京中の非違を究明する職)に任じたのです。 そのため、兄頼朝の怒りをかいますが、文治元年(1185年)再度の平氏追討では陣頭に立ち、壇ノ浦で平氏を壊滅させた。しかし、陣中での行動などが非難され、頼朝との不和が決定的となった。 かくして義経は、都を追われ、文治三年(1187年)二月、北陸道を奥州に下ります。 山伏姿に身をやつした落魄(らくはく)の義経主従十六人。「北方の王者」秀衡は、一行を暖かく迎え入れます。この場面を今に再現したのが、毎年5月のゴールデンウィークに行われる春の藤原まつり「義経公東下り行列」です。 義経をかくまうということは、即、頼朝との対決を意味します。秀衡は、平氏が滅んだ今、、頼朝の鉾先は遠からず奥州に向けられると判断します。あえて火中の栗を拾ったものと思われます。 その年の十月、秀衡は死に望んで、平泉の行く末を案じて、息子の国衡・泰衡に、兄弟相和し、「義経を総大将とし、一族結束して頼朝勢にあたれ」と遺言したという。(吾妻鏡) 一方、頼朝にすれば、これによって、奥州征伐への格好の口実を得たことになります。頼朝はこの機を待っていたかのように京朝廷を通じ、泰衡に義経追捕を督促した。 泰衡はついに、頼朝の執拗な政治的圧力の前に屈服します。 文治五年(1189年)四月、手勢数百を率い、泰衡は義経のいる衣川舘を襲った。 義経は防戦及ばず敗れ、妻子ともども自害した。三十一歳の短い生涯だった。 この悲劇的生涯を閉じた若き英雄を民衆は見捨てなかった。 岩手県には、平泉を脱出した義経が江刺―釜石―宮古―久慈方面へ逃亡したルートが伝説として今でも残っています。 (史料:日本の歴史・岩手県の歴史散歩・吾妻鏡) |

|